|

|

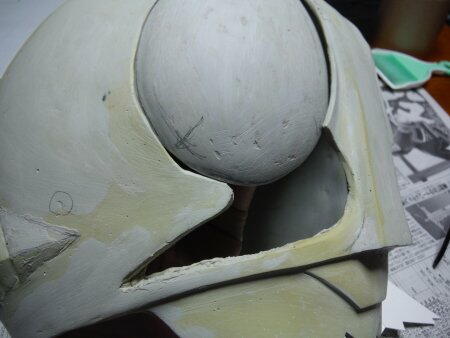

マスクと同じように目玉も放置されていましたので改造します。 ポリパテではないですね。ホルツのカタロイペーストです。 (カタロイペーストってポリパテじゃないんですね…タルクが少ない) 表面にポリパテは食い付きますから、削ったりカットしたり盛ったりで 形状を修正していきます。 マスク側の穴を再度加工し直すので、曲率が合わなくるのです。 |

|

|

小さい方の仮面ライダーの顔が上手く進んでいて感じが良いので、 1/6マスクの目玉からフィードバックします。 拡大してガイドを作ります。 透明のガイドはマスクの穴のガイドです。それを一回り膨らませて 目玉のプラ板製のガイドを作ります。 放置していた目玉を改造しますが、上下の高さは合っていたので 横方向を太らせました。 目玉のサイドのカーブが左右ともに独特な形状なので、写し取って 拡大転写するわけです。 |

|

|

膨らみ方が以前と違っています。マスク側の穴が広くなって 断面のアールが合わないのです。 断面形状が変わるほどの改造が必要ですね。 ただ膨らませるだけではなく、カットして底を落としてから曲率を 調整したりして合わせるのです。 |

|

|

|

今回分かった事があります。 目玉とマスクとの接着ラインで、今まで気が付かなかった事実が 発見できたのです。 初期のライダーマスクは目玉をマスクの裏側から接着しています。 その接着位置に見逃していた事がありました。 2枚の写真には同じ位置に「A」「B」「C」の印を入れています。 矢印で繋がった赤ラインAが裏側から目玉を接着している線です。 Bの位置で目玉穴のラインが急角度になり、目玉とマスクとの間に 小さな隙間があります。 Cの位置では目玉の下のラインがマスクと面一になります。 接触しているだけに見えます。 実際には接着剤が隙間に流れて接着されているでしょうが、 見た目には乗っているだけにも見えます。 C位置では接着ラインでの段差がほぼ0mmなのです。 |

|

|

上の説明の通りの構造で再現した目玉のラインに調整中です。 B位置の隙間が大きいですが、調整して同じにします。 この接着方法の方が位置決めがし易いですね。 また、目玉の外側の膨らみの意味が少し違ってきます。 両目玉を前方に向けて睨み付ける表情にするため、三日月形の 隙間を埋めるので三日月状の膨らみがあるのです。 その理由とは別に目玉を裏側から受けるために膨らんでいるという 意味もあるとしたら、膨らみ加減や目玉自体の丸みにも影響が出て きます。それを理解して作れば本物に近付くかも知れません。 この接着方法で止めているならば、マスクごとに大きな差が 出来ずに位置が決まるのではないでしょうか? 事実AタイプBタイプともに目玉の印象には差が感じられないのが 少し納得できます。 FRPで成形されたときに目玉のラインは決まっています。 目玉の位置と角度が決めやすいなら、全部のマスクが同じ印象で 装着されるので差が感じられないのでしょう。 |

|

| ボリュームが足りない部分や削る所をマークします。 |

|

|

ポリパテを盛り付けます。 ポリパテで作った原型には色ムラがあるように見えますね。 硬化剤の配分が違うからです。 メーカーによりますが、このポリパテの硬化剤の比率は100:5。 主剤がゴルフボール大なら硬化剤はパチンコ玉の大きさです。 硬化不良が起こらない程度なら変更しても固まります。 自分はその時の室温や作業速度で変えています。 硬化剤の量の変化は微妙なのですが、硬化後の成形色は 意外と違ってきます。気にしませんけど・・・。 |

|

|

膨らみの様子を見ながら削り出します。 凹みがなくなるまで削るという事ではないので、アウトライン重視。 凹みの補充はこの後で行いますので、スベスベ作業は別です。 アウトライン出し作業では荒いサンドペーパーを使います。 この作業に使用したのは#100です。手早く形を出せますが、 力を入れすぎると削りすぎになるので注意します。 |

|

|

ポリパテの主剤に模型塗料用のラッカー薄め液を混ぜて 良く混ぜて馴染ませ、希釈します。緩いペースト状にまります。 その状態に硬化剤を混ぜて良く混ぜます。 とろとろのポリパテが出来たら指で表面に塗り込みます。 アウトラインが変化しないように注意して、凹みに擦り込むように 指の腹でクルクル回転させてクリームを塗るように擦り込みます。 この方法だと気泡が発生しません。 |

|

|

ポリパテが硬化したかどうか調べる方法はいくつかあります。 1・反応硬化熱が下がって冷える。 2・粘りが無くなり表面が固くなる。 3・匂いがしなくなる。 4・説明書に書かれた硬化時間。 どれでも良いのですが…この場合は匂いで確認します。 ポリパテにラッカー薄め液を混入しましたので、ポリパテ硬化と 溶剤抜けの両方が終わらなければ安定しません。 ポリパテの独特の匂いが抜けて、尚且つラッカー臭も抜けてから サンドペーパーで削ります。 力を込めて削るとアウトラインが変わるので・・・ 丸くキレイな形を目指して軽く削ります。 この時に現れる凹みは、再度ポリパテのとろとろを作って 同じように擦り込み作業をして凹みを消します。 |

|

|

自動車塗装の補修用品ソフト99うすづけパテを溶きパテにして 表面を磨き出します。 原型の材質がポリパテなのでシンナーで作る溶きパテでも大丈夫 なのです。 ソフト99のラッカーパテは塗装下地専用で肌理が細かくて高品質。 乾燥も早いので普段から使用しているのです。 |

|

|

一度塗り直後の画像です。 シンナーでツヤツヤですね。乾燥すると艶消しになります。 2度塗りで厚くしてからラッカーパテの層のみ研いでいきます。 透明パーツの原型なので表面の処理には気を使います。 |

|

|