|

|

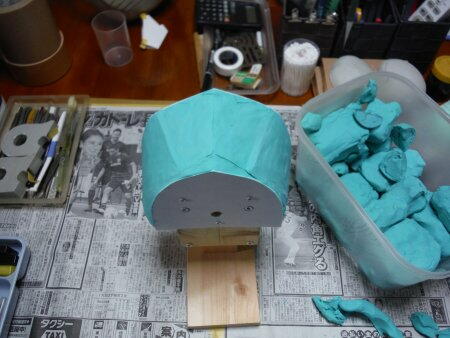

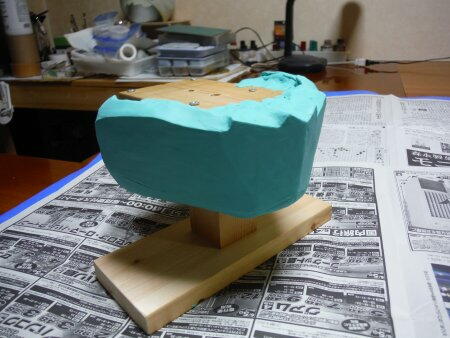

芯にゲージ(プラ板)をネジ止めして、粘土を詰め込んでいきます。 粘土に隙間があると地盤沈下が起こりますので…シッカリと ぐいぐい詰め込んでいきます。 一度石膏取りに使った「捨て粘土」ですので躊躇なく使います。 表面の層は新しい滑らかな粘土を使ってます。 |

|

|

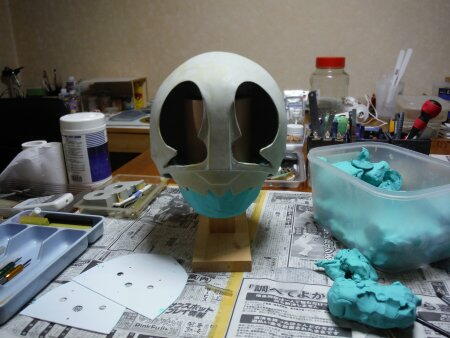

ゲージのネジを外して取り除きます。 顎の下を造形中です。 芯の角度を変更できる仕様は大成功ですね! 作りやすいです。 |

|

|

マスクを乗せてチェックしました。 …う〜ん。横幅が狭いですねぇ。 新一号みたいですねぇ。この解説は下に書いておきます。 |

|

|

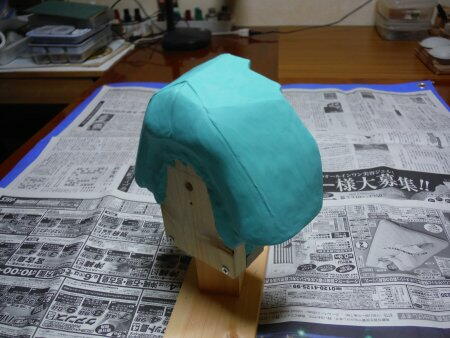

下顎を上から見た画像です。 横の広がりはこれ位なのです。修正しました。 広がった状態に見えるように粘土を乗せて造形しましたが、 切り込みを入れて実際に粘土をグイと広げる方が早い。 でも、粘土が落下するのが怖かったので…。 ラテックスの下顎は変形します。 ゴムバンドで帽子に取り付けられて被るのですが、その時に バンドのテンションで幅が狭くなるのです。(新一号など) |

|

|

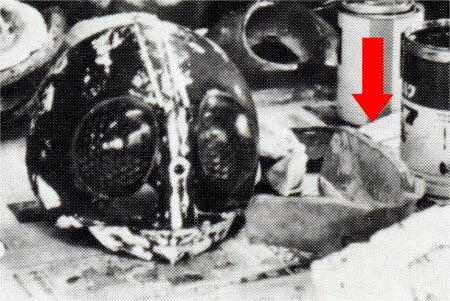

実物マスクの原型です。 原型というか…一回目の成型時の写真ですね。(Bタイプマスク) 見えにくいですが…矢印で指しているのが下顎です。 |

|

|

B-CLUB13号の画像です。ゼネプロ製マスクのページに掲載 された画像ですが…実は次項の私の作品の下顎なのですw (実物での解説のように書かれています。勘違いされた原因。) 下顎の幅はこの感覚で正しいと思います。 旧一号の顎はマスクの丸みに合わせて広くして被る事が多いです。 下顎の原型が幅広で作られているので、それを参考に広く作って 正解なのです。 新一号になるとゴムバンドで顎ひもを着けていますので、顎が 細く変形します。 ラテックスは柔らかいので被り方で印象が大きく変わりますね。 2号のエラが張っているのは、抜けるのを防止するために 耳カバーを折ってテンションをかけた結果、後部が下がるのです。 2号編では歯の切込みを隠すように深くかぶります。 そのうえで後部を下げるから余計にエラが張るのです。 2号になると耳カバーを外されたと解説されている事がありますが 1号のリペイントマスクは最後まで耳カバーがありました。 耳を折り畳んでマスクの抜け防止に使用されたために目立たない というのが正解です。 一号編では耳カバーを下顎色に塗装、2号編ではマスク色で塗装、 これも目立たなくなった原因ですね。 |

|

|

| 下顎の粘土原型はこれで完成とします。 |

|

|